自电影《南京照相馆》热映以来,“去南京市档案馆寻找祖辈户籍卡”这一话题冲上网络热点,引发了南京解放前户籍卡查询的热潮。截至目前,市档案馆接到市民查询该时期户籍档案工单近1.2万份,几乎相当于近10年该类型户籍档案查询数量总和,最多时一天收到1200多份工单,央视新闻以《南京:档案中的家与国》专题报道,微博、小红书等平台网友好评如潮。

务实作风传递岁月温情

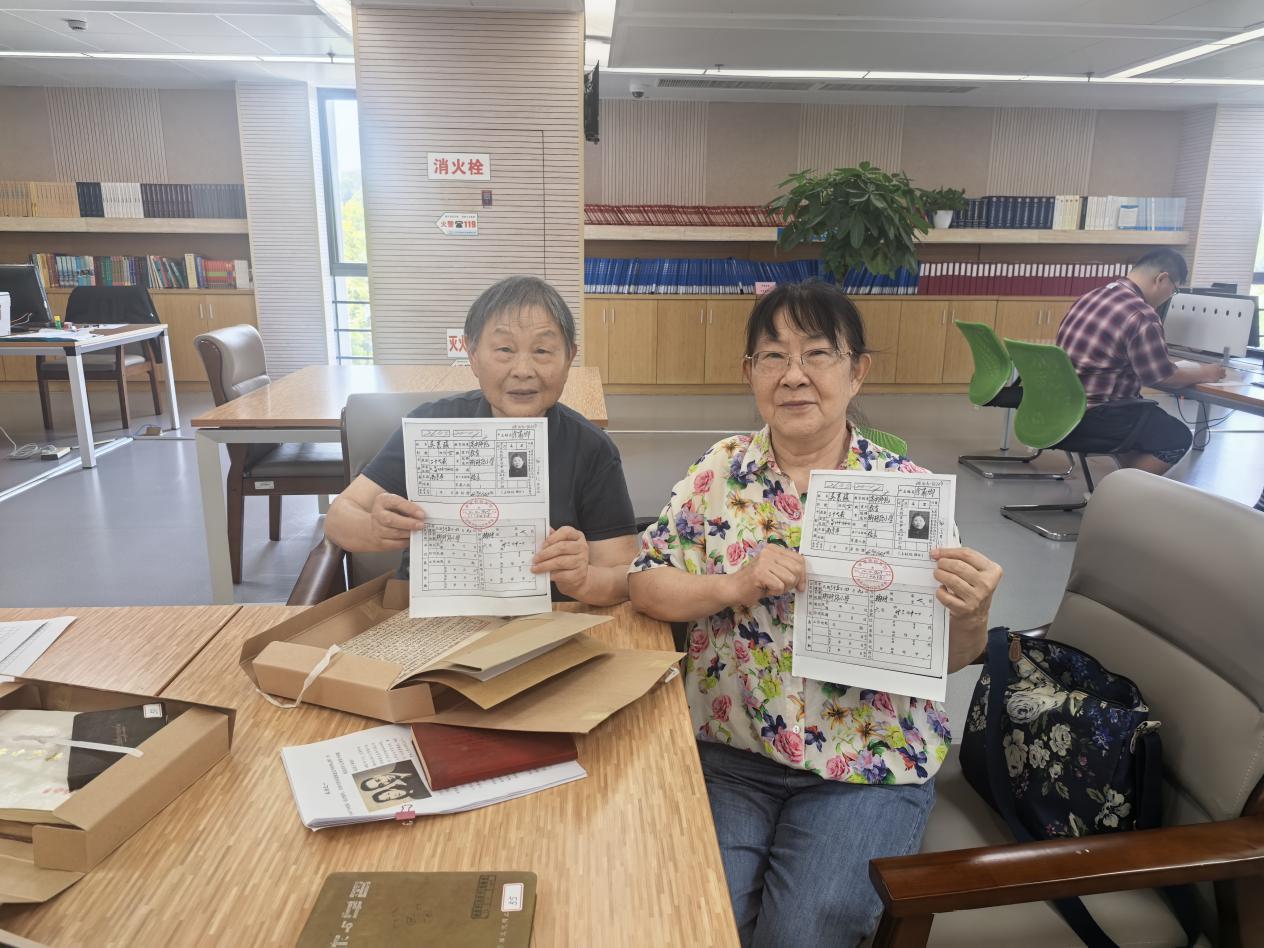

这次网上热议的档案,是20世纪40年代留下的154万张珍贵户籍档案。这些户籍卡是2006年市公安局在浦口区的一个仓库中发现,并移交市档案馆转化为电子档案的。市档案馆坚持“让群众少跑腿、好办事”的务实作风,通过系统平台让“数据跑路”代替“群众跑腿”,充分发挥“三个平台、一个移动终端”功能办理电子查档,面对紧急和大批量查档工单,专门推出节假日预约服务,自助查档平台配备操作指南和专人指导,遇到老年人操作困难时,工作人员会手把手协助完成查询。一位老人在子女陪同下,查到了父亲的民国户籍卡,激动得突然就给工作人员下跪。老人说从来不知道父亲的照片是什么样子,他父亲的墓碑上至今没有照片。从好奇心驱使,看看祖辈的模样,到看见泛黄的户籍卡中浓缩的家族记忆,每张户籍卡背后都是一段“跨越时空”的岁月温情。

攻坚作风夯实数字筑基

这批珍贵户籍档案由于长期无人问津,被发现时部分卡片已经虫蛀或者霉烂。移交给市档案馆后,全馆工作人员共同参与,克服重重困难,进行了约5年的大规模修复、录入和数字化工作,才最终形成154万张电子档案,面向公众开放。近年来,市档案馆以“不破不立”的决心,推进档案资源体系建设由传统载体档案为主导向档案数字资源为主导转变,组织业务骨干与技术专家成立攻坚组,通过建立问题清单、反复研讨优化,完善数字档案馆管理系统总体架构,逐个解决业务运行中的难点堵点问题,实现档案“收、管、存、用”全链条线上处理,昔日需要多头跑、反复核的流程,如今在系统内就能“一键流转”。2023—2024年,数字档案馆系统授权利用档案587人次5030.6万件,共收到锦旗、表扬信和“12345”表扬工单200余次,见证着“档案查得到、查阅速度快、服务态度好、大厅环境优”的口碑。

担当作风提升便民体验

市档案馆不仅在技术上攻坚克难,更在服务上不断创新,既“做得实”,更“想得远”,通过优化服务流程,推动档案服务向基层延伸、向远程开放。2021年“我的南京”APP率先上线“智慧档案”模块,不断持续优化用户体验;2023年“智慧档案”上线“苏服办”APP、“南京的我”微信小程序。7类高频利用民生档案,群众通过人脸识别、身份验证即可一键查询,人在外地也能方便查取资料。济南市的赵先生查询母亲在南京参加抗美援朝医疗队相关档案,市档案馆经调取核验,当天即通过EMS将材料寄出。市档案馆坚持以群众对档案利用新期待新需求为导向,积极推动“异地查档、跨馆利用”,统一流程和格式规范,如今已与48个城市综合档案馆签订合作协议,实现长三角区域内348家档案馆民生档案互通互查。

【网友说】

微博网友“笔月风水师”:南京档案馆为民办了一件大好事。我从电视上看到这次有不少海内外南京人后代网上递材料追祖寻亲,我在微博微信上写出流程,就是衷心希望南京有缘人都能找到您已故的亲人信息,在七月半到来之际,缅怀自己的祖先,不忘祖先的勤劳和辛苦,永远记住“前人栽树,后人乘凉”的祖先的功德。

小红书网友“亲爱的不二”:因为只知道太公的姓名和籍贯,我抱着试一试的心态打开了“我的南京”。感谢南京市档案馆,三天就查到了,寄出前和我电话核实了一下……收到档案居然里面有当时我太公、太婆、我外公和他一岁的弟弟档案。感慨那个战火纷飞的年代……多陪伴自己的家人才是最最最重要的。

小红书网友“小栗子”:感谢南京市档案馆让我看到了爷爷小时候的照片。电影里的“吉祥照相馆”就在江南贡院附近,我们家住的长生祠也在夫子庙附近,常常想我爷爷以前是不是还在那边拍过照。